![]()

di Fiorella Bomè

E’ significativo che nell’ambito dell’Università estiva di Attac uno dei sei seminari tematici fosse intitolato “La rivoluzione femminista nella società che vogliamo”, infatti la questione del ruolo che il movimento femminista e le lotte delle donne svolgono e devono svolgere “per transitare a un mondo giusto e sostenibile” (cfr. Yayo Herrero, Proposte femministe per arrivare a un mondo giusto e sostenibile) è cruciale. Il movimento delle donne e il femminismo nelle sue diverse realtà e differenze è portatore di una visione del mondo che mette in discussione sia il ruolo subalterno assegnato alle donne nella società patriarcale – a partire da quello riproduttivo, dai propri corpi e dalla propria sessualità – sia la loro occultata partecipazione nella riproduzione sociale ed economica delle condizioni di vita di tutte e di tutti e della terra stessa.

Dal report dell’ONU pubblicato nel 1980: “Le donne rappresentano la metà della popolazione mondiale adulta e un terzo della forza lavoro ufficiale, svolgono circa due terzi di tutte le ore lavorative, ricevono solo un decimo del reddito mondiale e posseggono meno dell’uno per cento della proprietà mondiale”. Questi dati riproducono una situazione ancora attuale se guardiamo al mondo ma anche se guardiamo al cosiddetto occidente civilizzato. Il contesto dentro cui si svolgono le lotte e i movimenti delle donne è il capitalismo, che non è solo un sistema economico ma anche un ordine sociale istituzionalizzato che include e fagocita rapporti “non economici” non riconosciuti come lavoro e come produzione, che di fatto sostengono l’economia ufficiale e ne sono la condizione sine qua non: le famiglie, le comunità, la natura.

Il femminismo rimette al centro la vita in tutte le sue forme, umane e non. Lo sfruttamento selvaggio della terra e del cielo, delle vite umane, la perdita di contatto dell’economia con i bisogni delle persone, la prevaricazione e la violenza di genere, sono espressioni dell’ordine simbolico patriarcale che non è ancora morto e che occorre demolire per costruire percorsi reali di trasformazione che abbiano al centro la vita del pianeta terra, le relazioni e la solidarietà.

“L’economia è cura”, dice Ina Praetorius (cfr. L’economia è cura. La vita buona per tutti: dall’economia delle merci alla società dei bisogni e delle relazioni): se da una parte le donne si rifiutano di assumere la cura come il loro unico destino (cura dei figli, dei genitori, della casa, del maschio lavoratore ecc.) dall’altra mettono in discussione il paradigma riproduttivo a partire dai corpi e dal vivere, dal consumo della terra e del vivente e delle condizioni naturali sociali ed economiche che ne garantiscano la riproduzione. “Prendersi cura del mondo va preso alla lettera” e in questo senso il pensiero femminista è per tutte e per tutti, per il 99%, non è solo pensiero delle donne per le donne, ma un percorso comune che include una nuova misura del mondo e una nuova economia politica, un modello sostenibile che comprende i bisogni di tutte e di tutti.

Basta con l’auto-moderazione delle donne, basta con “non andare mai oltre”. Bisogna alzare il tiro e le pretese, rivalorizzare lo spazio della “politica come una forma di fondazione di senso che riguarda tutte/i, per cui siamo tutte/i responsabili” (I. Praetorius). Le politiche di parità, le quote rosa, il mainstreaming di genere, le soluzioni tecnico-economiche ai problemi dell’inquinamento e dello sfruttamento, i vari welfare tappabuchi, così come i discorsi, le parole che hanno sostenuto il sistema di potere e che in qualche modo anche le donne hanno assimilato, vanno cambiati. Bisogna inventare parole che rompano i vincoli del linguaggio esistente, che occultano il ruolo e la partecipazione delle donne, per prospettare/progettare un’idea di società che mette al centro i bisogni degli esseri umani, la conservazione della vita e della qualità della vita.

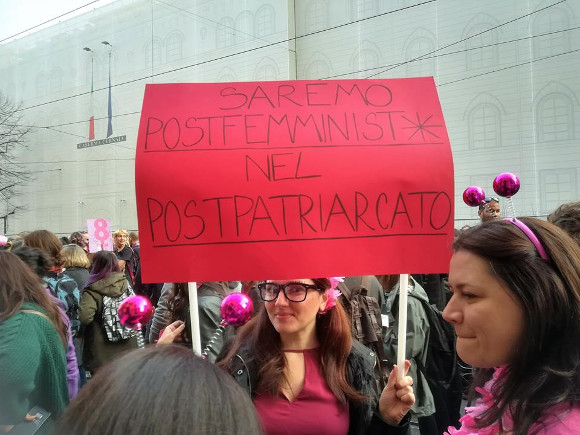

Siamo entrate in un’era post-patriarcale o ci siamo ancora in pieno? È possibile la rivoluzione femminista in un sistema capitalista?

La mia introduzione al seminario e alle relazioni di Marina Turi e Barbara Bonomi Romagnoli, è stata breve per lasciare spazio alle loro relazioni e ai gruppi di lavoro senza anticipare o gerarchizzare i temi da discutere. Rimando al loro articolo che tratta molte delle questioni in atto: dal rifiuto dell’eterna tutela maschile e patriarcale, della maternità come unica missione, alla rivendicazione del pensiero femminista che da molti anni è antagonista al pensiero patriarcale e neoliberista, alla necessità di adottare un linguaggio sessuato che rifletta i due sessi, la pluralità dei generi e le differenze sessuali, così come all’importanza dell’intersezionalità, cioè dell’intreccio delle dimensioni della disuguaglianza che – emancipandosi dai femminismi del ‘900 fino agli anni ’70 – afferma bisogni e esigenze che vanno oltre quelli delle femministe bianche e occidentali, per riconoscere i bisogni delle femministe nere, delle operaie, delle sottoproletarie, delle migranti, delle donne povere.

Nei giorni antecedenti il seminario ho letto il libro di B. Romagnoli e M.Turi “Non voglio scendere. Femminismi a zonzo” e anche “Femminismo per il 99%. Un manifesto”, di Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya e Nancy Fraser. Due testi che consiglio, molto diversi ma anche complementari per una lettura del femminismo presente. Il primo, lavoro delle nostre relatrici, rivendica soprattutto un mondo liberato dai tabù sessuali e dalle ossessioni omofobiche, il secondo elabora un manifesto di 10 tesi per un percorso di riproduzione sociale e naturale che vada bene al 99% delle donne e degli uomini. Due testi utili per capire l’ampiezza e la complessità dei temi da affrontare come dimostra anche il dibattito nei gruppi di lavoro, dove le questioni emerse rimandano soprattutto a una fotografia del presente più che a prospettive e proposte concrete per il cambiamento, il che dimostra quanto lavoro ci sia da fare per iniziare a costruirlo.

Restituzione del lavoro di gruppo

– Il punto di partenza è che anche gli uomini devono interrogarsi sul loro agire, sulle loro pulsioni, sul loro bisogno di dominio e sulla loro fragilità, sul loro rapporto con la natura e con le donne, insomma fare autocoscienza, come hanno fatto e fanno le donne e come hanno cominciato a fare alcuni gruppi di maschi. Il personale è politico, quello che si sviluppa nel chiuso delle pareti, nelle case e nel lavoro è politico.

– Il patriarcato è antecedente al capitalismo, viene prima. Fin dall’antica Grecia alle donne e alla natura è stato attribuito e imposto un ruolo subalterno. Il capitalismo, appoggiandosi alla struttura e al dominio patriarcale trae profitto dalla terra e dal vivente sulla terra, attribuendo alle donne il ruolo di semplici riproduttrici della forza lavoro e di dispensatrici di cura per il dominus e per tutta la famiglia. … Eppure se si fermano le donne si ferma il mondo ed è sempre stato così.

– Il patriarcato fa male a tutte/i, i maschi più coscienti provano disagio e difficoltà a riconoscersi nei modelli imposti: “dobbiamo essere aiutati a scoprire chi siamo”.

– Il linguaggio sessuato è fondamentale: “uomo” non vuol dire essere umano ma “maschio”, se si usa uomo la donna sparisce, viene occultata in una dimensione seconda, subalterna. Il linguaggio invece è alla base della rivoluzione, le cose esistono se le nominiamo.

– Più che parlare di antropocene o di capitalocene dobbiamo parlare di androcene, perché fino ad oggi il modello, il metodo, l’impronta, sono maschili.

– Non mettiamo gerarchie fra contraddizioni di classe, di luogo e di generazioni, il dominio il potere e la violenza gerarchizzano gli esseri umani, che devono invece sentirsi uguali e pari. Se si categorizza c’è il diritto di dominio di uno sull’altra e quindi di costrizione e violenza. Non devono esistere esclusioni e categorie, ma elaborare regole comuni e condivise di partecipazione.

– Nel ‘900 l’ordine simbolico è stato sconvolto dalle donne, prima esisteva solo l’uno, l’uomo, il maschio. Dare voce alle differenze di genere sta ad indicare che, se si vuole uscire da questo ordine sociale, dal capitalismo, il mondo dell’uno non è possibile. Tuttavia l’emancipazione delle donne non è precondizione per riconoscere le diverse identità di genere.

– Il cambiamento passa attraverso le relazioni in ogni momento della vita, è intimo e si riflette nelle relazioni affettive, sociali. Bisogna maturare il senso del limite: dei corpi e della terra, ambedue fragili.

-Violentare una donna è violentare la natura, chi viola disprezza di essere nato da un corpo di donna.

– La “cura del mondo” non corrisponde alla cura della madre verso i figli, dire l’”economia è cura” non allude alla cura della casa ma a quella del mondo. La cura non è un obbligo, è una scelta, è coraggio, perché non ci si può affidare solo alle istituzioni (asilo, scuola, ecc.) che riproducono il sistema patriarcale, le differenze sociali e i pregiudizi di genere.

– É errato dire che implementare i servizi sociali, asili, case di riposo ecc. allevia il lavoro delle donne, in maggioranza già occupate in tutti i settori della cura istituzionalizzata e non.

– Le donne possono essere aggressive e violente, no alle donne militari ma riconoscimento delle donne nelle lotte di liberazione anticoloniali.

Nei gruppi di lavoro dove le persone (20-25 persone ciascuno) si trovavano forse per la prima volta a discutere sulla società che vogliamo anche da un punto di vista femminista, ci si è subito resi/e conto che gli ambiti sono molti, che le posizioni e le informazioni sono molto diverse e il confronto rischia di essere dispersivo e inconcludente. Tuttavia le/i partecipanti esprimendo un grande interesse a sviluppare i temi hanno insistito sul bisogno di metodo e obiettivi più definiti. Questo non è che l’inizio di un percorso che dobbiamo continuare.

Fra le difficoltà citate:

– la mancanza di strumenti per stabilire relazioni paritarie fra uomini e donne,

– uscire dai gruppi,

– arrivare a tutte le donne,

– combattere la violenza gli abusi e il femminicidio,

– educare alla complementarietà fra i due sessi a tutti i livelli ,

– educare i maschi a interiorizzare la propria complementarietà e non l’unicità

Conclusioni e proposte

– Continuare il lavoro iniziato, fare più incontri come questo

– Oggi è necessario avere pretese radicali

– Contestualizzare e rivendicare i passi enormi compiuti dalle donne

– Lo sciopero strumento fondamentale che va costruito con tutte

– Sostenere attivamente le/i giovani di Fridays For Future

– Femminismo delle differenze vuol dire relazioni fra pari

– Sostenere i movimenti delle ragazze e delle donne più giovani, intercettando e valorizzando i loro bisogni

– Le città devono essere a misura dei corpi che le abitano, che le attraversano, che non sono tutti sani, efficienti e autosufficienti

– Il lavoro di cura deve essere condiviso con gli uomini. Per esempio nell’Europa del Nord si prevedono 6 mesi retribuiti sia di paternità che di maternità.

– L’ecofemminismo è l’evoluzione / rivoluzione necessaria per affrontare le questioni ambientali e la riproduzione sociale.

Articolo tratto dal Granello di Sabbia n. 41 di Settembre – Ottobre 2019. “La società che vogliamo“